走进西安书院门墨香萦绕的街巷,“涂永红剪纸艺术工作室”静立其间——玻璃展柜里,《丝绸之路》的蜿蜒驼队、“中国年”系列的喜庆纹样,每幅装裱精致的剪纸都透着千年长安的神韵。这里是中国非物质文化遗产剪纸代表性传承人涂永红的“创作天地”,也是她作为大秦印社工艺美术专业委员会主任,推动剪纸与印章艺术融合、培育非遗新生力量的重要阵地。

三十余载前,为寻一份“能扎根的手艺”,涂永红与剪刀红纸结缘,如今这份热爱已长成坚守的“大树”。她创作的“剪纸+印章”创新体系,组织“非遗剪纸进社区”“校园研学工坊”等活动,年均培养剪纸爱好者200余人,更带领团队研发“剪纸纹样印章”,让传统剪纸从“一次性创作”变为可复制、可传播的文化载体。“只要眼能看、手能握剪,我就不会停下。”她的话里满是匠人的执着。

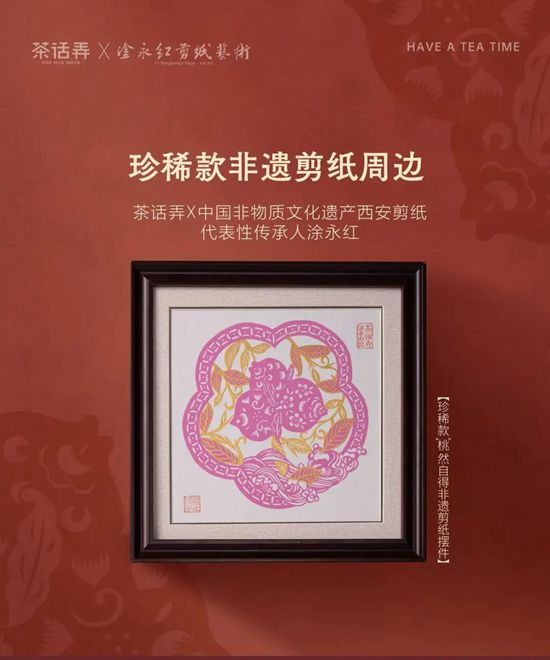

在涂永红眼中,剪纸从不是“陈旧符号”,而是“会说话的图形语言”。她恪守“有图必有意”的创作铁律,创新案例不胜枚举:与某知名轮胎企业合作时,她将轮胎印痕的粗犷肌理与长城的蜿蜒线条结合,剪出《攀登》主题作品,寓意“脚踏实地、勇攀高峰”;今年夏天,她与头部奶茶品牌联名推出珍稀款“桃然自得非遗剪纸杯”,以“桃子”象征吉祥、“金观音”呼应茶香,杯身剪纸一上市就引发热潮,用市场反响印证“剪纸也能很洋气”。

为唤醒“渐淡的年味”,她创立“永红剪纸”个人品牌,连续5年设计“中国年”主题系列:2023年的《兔跃长安》融入西安城墙元素,2024年的《龙腾丝路》结合大秦印社印章纹样,作品不仅走进寻常百姓家,更连续3年被相关部门选为春节推荐礼品,成为西安年俗的“文化符号”。

更让剪纸跨越国界的,是她的“文化课堂”与“国礼作品”。作为西安外国语大学非遗剪纸教师的六年间,她累计培养来自30余个国家的留学生120余人,课堂上总会先讲图案里的中国故事——“福字倒贴是‘福到’,牡丹象征富贵”,再教剪法。“有个哈萨克斯坦学生,学会剪《寿》字后,特意寄来他给奶奶祝寿的照片。”涂永红笑着说,“这些技法,就是中外友谊的小桥梁。”

她的作品更是“重量级文化信使”:哈萨克斯坦总统收到的《寿》字剪纸,以金箔红纸为材,边缘缀以丝路花卉纹样;首届中国—中亚峰会上,她创作的6米长《丝绸之路》剪纸惊艳国宴厅——青金色调中,西安大雁塔、撒马尔罕古城、希瓦城堡等中外地标串联成线,无声讲述着千年丝路情谊。此外,她的《长城魂》《大唐芙蓉》等20余件作品,或作为陕西特色礼品赠予外宾,或被陕西历史博物馆、中国非遗馆等永久珍藏。

从书院门的工作室到国际舞台,涂永红用一把剪刀,剪出了西安剪纸的“三重维度”:文化深度里藏着千年长安的底蕴,创新锐度中透着活态传承的智慧,友谊温度间架起中外沟通的桥梁。这三十年的镂刻时光,让窗棂上的装饰,真正成为了中华文化走向世界的“不朽桥梁”。 |